大根の連作障害の原因や初期の兆候、栽培期間は何年空ければよいの?という疑問、さらに牛ふんなど資材の適切な使い方が気になる方も多いのではないでしょうか。

本記事では、大根の連作障害をわかりやすく整理し、畑の条件が限られていてもリスクを抑えられる現実的な対策を解説します。

牛ふんの活用法に加え、太陽熱消毒や米ぬかを取り入れた土づくりなど、すぐに実践できる内容をまとめました。

- 大根の連作障害と主因の関係が整理できる

- 小規模菜園でもできる具体的な予防と対処法が分かる

- 牛ふんや米ぬかなど資材の安全な使い分けが理解できる

- 大根と白菜・人参・小松菜の輪作設計のコツがつかめる

大根の連作障害の基本と注意点

大根の連作障害が起こる原因とは

大根はアブラナ科に属するため、同じ場所に繰り返し栽培すると土壌中の生態系が偏り、結果的に連作障害を引き起こします。

この障害は単一の要因によるものではなく、複数の問題が重なり合って発生する点に特徴があります。大きく分けて以下の三つが主要因です。

第一に、土壌病害の蓄積です。萎黄病や根こぶ病といったアブラナ科特有の病害は、一度土壌に侵入すると数年間も生き残る性質があります。そのため、連続栽培を行うと病原菌の密度が高まり、発病率が急上昇します。特に根こぶ病菌は酸性土壌を好み、pH5.5以下で活性化しやすいことが研究で示されています。

第二に、線虫害の影響があります。ネコブセンチュウやシストセンチュウは大根の根を栄養源として急速に繁殖し、根に瘤やこぶを作り、肥大を阻害します。被害が大きい場合には市場出荷ができなくなるほど品質が低下します。

第三に、生理的要因と環境ストレスです。特定の養分が不足したり、逆に過剰であったりすると、又根や裂根の原因になります。例えば、カルシウム不足は裂根を誘発し、窒素過多は軟腐病や徒長を助長します。また、過湿や排水不良は根部の酸素不足を招き、病害の二次的発生を引き起こすケースが多いです。

さらに、未熟な有機物の投入や、畑に残った石や残根などの障害物も根の形状に悪影響を与えます。

これらの物理的ストレスは根の直進性を妨げ、奇形根の発生率を高める一因となります。

大根の健全な生育を確保するには、病害虫密度の低下、土壌の物理性・化学性のバランス調整、根がまっすぐに伸びる耕盤環境の維持が不可欠となります。

牛ふんを使ったら注意したいこと

牛ふんは有機質肥料の代表格で、適切に使えば土壌を柔らかくし、団粒構造を形成、微生物を活性化させるなど多くのメリットをもたらします。

しかし、利用方法を誤ると逆効果となり、かえって病害を助長する危険性があるため注意が必要です。

まず大切なのは、必ず完熟した堆肥を選ぶことです。

未熟な牛ふんは分解過程でアンモニアガスや有機酸を発生させ、苗を傷める原因になります。

さらに、未熟有機物は病原性カビや雑草種子の温床となり、圃場全体に悪影響を及ぼします。

施用のタイミングも重要です。

牛ふんは作付け直前ではなく、少なくとも2〜3週間前に10〜15cmの深さまで耕うんし、しっかり土となじませることが推奨されます。

これにより、分解に伴う一時的なガス害や窒素飢餓を回避できます。

また、過湿期の施用は微生物活動が滞りやすく、逆に病害リスクを高めるため避けるのが無難です。

さらに、施用量は適切に調整する必要があります。

牛ふんは栄養分が豊富ですが、多量に投入すると塩類濃度が上昇し、根傷みや線虫の増加を招く恐れがあります。

一般的に10aあたり1〜2トンが目安とされ、圃場の状態を見ながら控えめに施すのが賢明です。

元肥や追肥には化成肥料やほかの有機肥料を併用し、バランスの取れた養分供給を心がけましょう。

牛ふんを活用する際は 完熟品・適量・前倒しの三原則を守ることが、健全な土づくりと大根栽培の成功につながります。

連作障害の対策として有効な方法

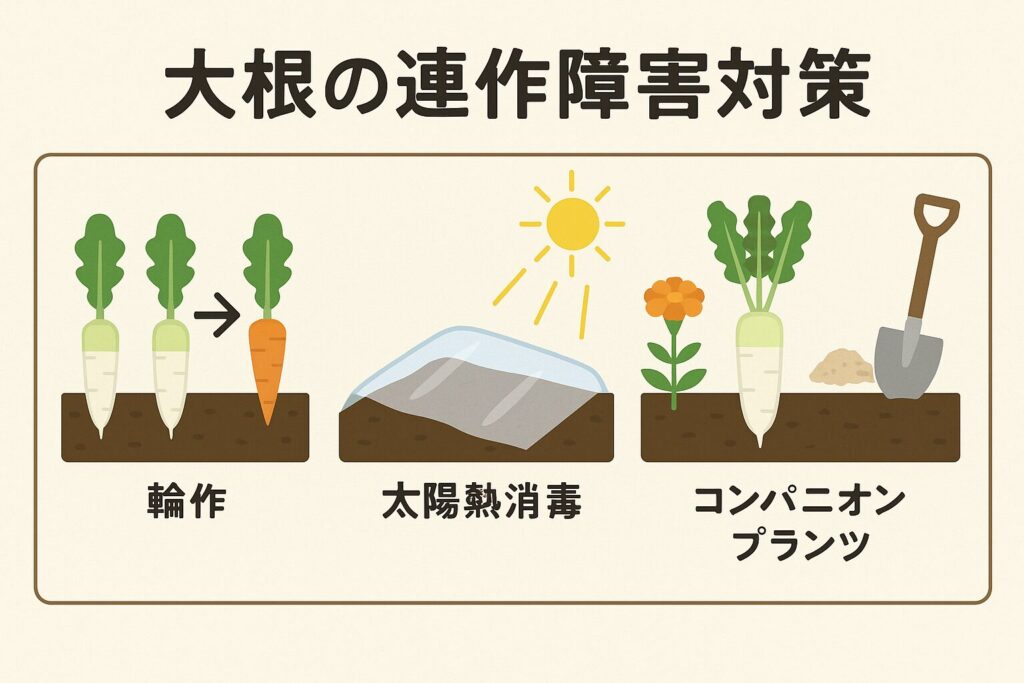

大根の連作障害を回避するには、単独の方法では不十分であり、複数のアプローチを組み合わせることが効果的です。

以下に現場で実践しやすい主要な方法を挙げます。

輪作の導入

もっとも基本的かつ有効な対策は輪作です。同じアブラナ科(白菜、キャベツ、小松菜など)を避け、2〜3年の間隔を空けることが推奨されます。輪作を実践することで、病害虫密度を自然に低減できます。

太陽熱消毒

夏場に畝を作り、透明マルチを密着させて20〜30日間覆うことで、地温を50〜60℃程度まで上昇させ、病原菌や線虫を減らすことができます。特に小規模菜園においては導入しやすい現実的な方法です。

コンパニオンプランツの利用

マリーゴールドは線虫の活動を抑制し、キク科野菜はアオムシやコナガなどの害虫忌避に効果を発揮します。これらを畑の一部に取り入れることで、化学農薬に頼らずにリスクを軽減できます。

土づくりの徹底

深耕によって30cm以上の根域を確保し、石や残根を取り除くことで根の直進性を維持します。また、高畝を導入すれば排水性が向上し、過湿による病害を防ぐことができます。pHは6.0〜6.5に調整するのが理想であり、これにより養分可給性と病害抑制の両立が可能となります。

害虫対策と間引き管理

防虫ネットを常設して害虫の侵入を防ぐことは、病害発生の二次的リスクを抑えるうえで効果的です。さらに、間引きは段階的に行い、健全株を残すことで生育競合を回避し、病害への抵抗力を高められます。

以上の対策を複合的に取り入れることで、実質的に連作に近い条件であってもトラブルを大幅に軽減することが可能です。

圃場の規模や条件に応じて柔軟に組み合わせる姿勢が、安定した大根栽培を実現するカギとなります。

(参考サイト:病害虫発生予察情報:農林水産省)

大根は何年おきに植えるのが適切?

大根を同じ場所で繰り返し栽培する場合、単純に「2~3年空ければいい」という年限の目安だけに依存すると、圃場ごとの条件差を無視してしまう危険があります。

実際の農業現場では畑の履歴や過去の発病状況、土壌改良の実施有無などが、連作障害の発生リスクに大きく影響します。

過去に根こぶ病や萎黄病が発生した圃場では、病原菌の残存期間が数年以上に及ぶことが報告されており、単に年限を守るだけでは再発を防げない場合があります。

そのため、休作や緑肥の導入、土壌消毒の実施といった追加的な管理が求められます。

逆に、病害の発生が確認されていない畑では、太陽熱消毒やpH調整を適切に行うことで、2年程度の短い間隔でも比較的安定して栽培できるケースもあります。

栽培者は毎年の圃場記録を詳細に残し、土壌診断(pH、EC、養分分析など)や病害虫発生の有無を基に、年限を柔軟に見直す姿勢が欠かせません。

土壌管理の精度を高めることこそが、長期的に安定した大根栽培を可能にする現実的な方法といえます。

| 作物 | 科 | 同じ場所に戻す目安 |

|---|---|---|

| 大根 | アブラナ科 | 2~3年 |

| 白菜 | アブラナ科 | 2~3年 |

| 小松菜 | アブラナ科 | 1~2年 |

| 人参 | セリ科 | 1~2年 |

白菜の連作障害との関連を解説

大根と白菜はどちらもアブラナ科に属しているため、共通する病害虫リスクが非常に多いことが知られています。

特に根こぶ病は両作物にとって最大の脅威であり、酸性土壌での栽培や排水不良が続くと被害が深刻化します。

さらに、センチュウ類の被害も共通しており、両方を同じ畝で続けて栽培すると、病害虫の密度が累積しやすい傾向にあります。

白菜は結球前に外葉を大きく展開させる必要があるため、初期の施肥管理やpH調整が不十分だと結球不良を起こしやすく、その影響は次作の大根にも及ぶことがあります。

そのため、輪作設計の段階で大根と白菜を同じブロックに配置しないことが基本的な対策となります。

具体的には、白菜の前後にネギ類やエンバクといった相性の良い作物を挟むことで、土壌環境が改善され、病害の発生リスクを低下させることができます。

また、夏期には太陽熱消毒を実施し、土壌中の病原菌やセンチュウ密度を抑制することも有効です。

さらに、高畝栽培を行うことで排水性を改善し、過湿環境を避けることが次作の大根栽培に良い影響をもたらします。

こうした工夫を組み合わせることで、白菜の栽培によるリスクを軽減し、大根を安定して育てられる環境を作ることが可能になります。

大根の連作障害を防ぐ具体的な工夫

大根は連作できるのか疑問に思う人へ

大根は一般的に連作に弱い作物とされていますが、適切な条件を整えることで被害を最小限に抑えながらの栽培は可能です。

その実現のためには、以下の三つのポイントがとなります。

- 病害虫密度のコントロール

太陽熱消毒を透明マルチと併用して行うことで、病原菌やセンチュウの密度を大幅に低下させることができます。さらに、マリーゴールドなどのコンパニオンプランツを導入すればセンチュウ対策が強化されます。加えて、残渣を放置せず衛生的に処理することも、病害虫の越冬を防ぐうえで重要です。 - 土壌の物理性改善

深さ30〜40cmまでの深耕を実施し、石や塊を取り除くことで根の直進性を確保できます。さらに、高畝を採用することで排水性が改善され、過湿による軟腐病や裂根の発生を防ぐ効果が期待できます。 - 施肥管理の緻密化

完熟堆肥を少量、作付け前に前倒しで投入し、元肥は控えめに設定します。その後の追肥は成長段階に合わせて肩施しで行うと、肥効を安定的に供給できます。窒素過多は裂根や軟腐病を助長するため、バランスを重視した肥培管理が欠かせません。

栽培中には防虫ネットを通年で使用して害虫の侵入を防ぎ、間引きを3回に分けて適期に行うことで、健全な株を残すことができます。

また、葉が立ち上がり外葉が倒れ始めたタイミングが収穫の合図であり、収穫を遅らせると裂根や空洞化が増えるため注意が必要です。

管理を徹底することで、大根を連作する場合でも安定した収穫が可能となります。

ただし、これは「リスクを抑えた上での連作」であり、完全に障害を防げるわけではありません。

圃場ごとの条件を観察し、必要に応じて年限を設ける柔軟な判断が求められます。

人参の連作障害との違いを比較

人参はセリ科に属し、大根とは科が異なるため、同じ病害が蓄積するリスクは比較的少ないといえます。

ただし、共通の課題としてセンチュウの被害や過湿による根の障害が挙げられます。

センチュウは根に瘤を形成し、養分や水分の吸収を妨げ、生育不良や品質低下を招きます。

また、人参は大根に比べて発芽が難しい作物であり、好光性かつ乾燥に弱い性質を持つため、特に播種から定着までの初期管理に大きな労力を要します。

輪作設計の面では、人参を大根の合間に組み込むことで、科の交替による病害リスクの分散が可能です。

これは土壌中の病原菌が単調に蓄積することを防ぎ、圃場の健全性を維持するために有効な方法です。

人参の戻し年限は一般的に1~2年とされ、比較的短い周期で栽培できます。

また、家庭菜園においては、プランターの土を入れ替えることで実質的に土壌のリセットが可能になり、短期的な輪作サイクルでも問題を回避しやすくなります。

大根圃場を人参に切り替える際は、播種前に残根や礫(小石)をしっかり取り除くことが重要です。

これを怠ると、人参の根が真っ直ぐに伸びず、分岐や変形が発生しやすくなります。

さらに、人参は浅播きと保湿管理が欠かせず、乾燥を避けるためにはマルチの活用や細かい灌水が有効です。

センチュウ対策としては、夏期に透明マルチを使った太陽熱消毒を行ったり、エンバクやクロタラリアといった緑肥をすき込むことで微生物相を改善し、線虫密度を抑制することができます。

米ぬかを活用した土壌改善の効果

米ぬかは古くから土壌改良材として利用されてきた資材で、土壌中の微生物を活性化させる力に優れています。

特に太陽熱消毒と組み合わせることで、連作障害の軽減効果が顕著に現れると報告されています。

施用の具体例としては、畑100㎡あたり約20kgを目安に均一に散布し、耕うんで土にすき込んだ後に畝を整え、透明マルチで密着被覆します。

真夏の晴天期に20〜30日間加熱すると、地温は50℃前後まで上昇し、病原菌やセンチュウの密度を効果的に減らすことができます。

この際、米ぬかが微生物の栄養源となり、嫌気性から好気性へと微生物相が段階的に入れ替わるため、土壌の生態系が健全化されます。

ただし、過剰施用は注意が必要です。

分解時に大量の酸素を消費し、土壌中で嫌気状態が発生すると、アンモニアガスや有機酸が発生して根を傷めるリスクがあります。

そのため、施用後は十分なガス抜き期間を設け、作付け前に軽い耕うんを行って土をフカフカに戻すことが推奨されます。

また、緑肥や完熟堆肥と併用することで微生物の餌と住処が整い、効果がより安定する傾向があります。

米ぬかの利用は、化学肥料に依存せずに土壌の生物多様性を回復させる手段として有効であり、持続可能な栽培体系を構築するための実践的な方法といえます。

小松菜と大根の連作障害は何が違う?

小松菜は大根と同じアブラナ科の作物ですが栽培期間が短く、耐暑性や耐寒性に優れているため、比較的連作障害が出にくい特徴を持っています。

短期で収穫できることから、畑を効率的に回転させるのに向いており、年間を通じて複数回の栽培も可能です。

しかし、同じ場所に続けて作付けすれば病害虫の密度が上がるため、1〜2年の間隔を設けることが無難とされています。

大根との違いとして最も大きいのは、根域の深さです。

大根は根が深層まで伸びるため、30cm以上の耕盤や土壌物理性に影響を受けやすく、土づくりが収量に直結します。

一方、小松菜は浅い根域で生育が完結するため、比較的軽い土壌改良でも栽培が可能です。

この違いにより、小松菜は短期間の輪作作物として大根の合間に挟みやすく、畝のリセット効果を高めやすい利点があります。

小松菜を輪作に組み込むことで太陽熱消毒や畝の再整備を行う頻度が増え、結果として大根の連作障害リスクを低減させることができます。

また、小松菜栽培では、防虫ネットの常設や初期の窒素切れを避けるための施肥管理が欠かせません。これらを徹底することで、次作の大根にも好影響を与える循環が生まれます。

要するに、小松菜は同じアブラナ科であるにもかかわらず、栽培特性や根の利用深度の違いから、大根の補完作物として有効であり、適切に輪作に組み込むことで大根栽培の安定性を支える重要な役割を果たすのです。

(参考サイト:「農林水産省・土壌の基礎知識」<5461726F2D824F82538140875493798FEB82CC8AEE91622E6A7464>)