料理の下ごしらえ中、大根を切ったら「真ん中が黒い…これって食べられるの?」と不安になったことはありませんか?

黒い点や筋、中が茶色に変色していたり青い部分が見えると、見た目からカビを連想してしまいがちです。

しかし、これらの症状にはいくつかの原因と見分け方があり、すべてが腐敗とは限りません。

この記事では、「大根の真ん中が黒い」と検索した方に向けて、黒いスジ症状や斑点の正体を解説します。

また、画像を見ながら判断する方法や、安心して使えるかどうかのポイント、保存方法や選び方についても紹介します。

変色の原因や状態をしっかり理解すれば無駄に捨てずに済み、食材を安心して活用できます。

見た目に惑わされず、正しい知識で大根を使いこなしましょう。

記事のポイント

・大根の真ん中が黒くなる主な原因がわかる

・黒い点や筋が食べられるかどうか判断できる

・カビと黒スジ症状の見分け方が理解できる

・保存方法や黒い筋への対策を学べる

大根の真ん中が黒い原因とは?

大根に点や黒い斑点がある理由

大根に点や黒い斑点が見られる主な原因は、内部の細胞がダメージを受けて変色したためです。

これは、育成環境のストレスや収穫後の保存状態に起因することが多くあります。

畑の土壌が過湿状態であったり収穫後に温度変化が激しかったりすると、大根の内部で微細な傷みが進行します。

これにより細胞が壊れて酸化し、小さな黒い点や斑点として表面化するのです。

また、害虫の食害や微生物の侵入がきっかけで黒い斑点が発生する場合もあります。

このようなケースでは、点の周囲がやや硬くなったり、変色が広がったりすることがあります。

これを見分ける方法としては、点や斑点が浅く、全体に広がっていなければ品質に大きな問題はないと考えられます。

ただし、断面全体に均一に広がっていたり、ぬめりや異臭がある場合は、食べるのを避けた方がよいでしょう。

このように、大根に見られる黒い点は必ずしも「腐っている」サインではありませんが、発生の背景を知ることで安心して判断できるようになります。

大根の黒いスジ症状ってなに?

大根に現れる黒いスジ症状とは、内部に線状の黒っぽい筋が見える状態を指します。

この症状は「黒スジ症」または「褐変症」と呼ばれる生理障害の一種で、土壌環境や栽培管理の影響で発生することが知られています。

主な原因としては、土壌の養分バランスが崩れていたり、大根の成長過程で急激な乾燥や過湿にさらされたりした場合です。

これにより、維管束と呼ばれる水や養分を運ぶ組織に障害が起き、筋のような黒い変色が生じます。

肥料を多く与えすぎた土壌で育てられた大根は内部の代謝が追いつかず、組織の一部が変質して黒いスジとして現れることがあります。

見た目は目立ちますが健康被害のリスクは少なく、加熱調理すれば気にならないことも多いです。

ただし、スジが硬くて繊維質が強くなっている部分は食感が悪くなる可能性があるため、気になる場合は取り除いてから調理するのが無難です。

このような黒スジ症状は、農家の栽培環境だけでなく流通や保存中の条件にも左右されるため、一概に品質不良とは限りません。

安心して食べるためにも、見た目と状態をよく観察することが大切です。

大根の中が茶色くなるのは何が原因?

大根の中が茶色く変色している場合、それは多くの場合「褐変(かっぺん)」と呼ばれる現象によるものです。

この現象は、主に大根の組織内で酸化が進んだ結果として現れます。

こうした変色は、栽培中の気温差や水分の不安定さ、過剰な肥料による栄養バランスの乱れが原因で起こることがあります。

特に栄養の一部であるホウ素やカルシウムが不足していると、細胞の代謝機能が弱まり、内部の色が変わりやすくなるとされています。

気温が高い時期に急に寒くなると大根がその環境に適応できず、内部にストレスを受けます。

すると細胞が壊れやすくなり、酸化が進んで茶色く変わるのです。

また、保存状態が悪い場合にも茶色くなることがあります。

湿度が高すぎたり、通気が悪い場所で長期間保管すると、内部が劣化して色が変わる可能性があります。

なお、内部の茶色い部分が小範囲でにおいもなければ、加熱調理すれば問題なく食べられることがほとんどです。

しかし、ぬめりや異臭がある場合は品質が落ちているサインですので、食用は避けるべきです。

このように、大根の茶色い変色にはさまざまな原因がありますが、見た目と状態をよく確認することで、安心して判断することができます。

青い部分が出るケースと原因はこれ

大根に青い部分が現れるケースは珍しくありませんが、その原因は主にポリフェノールなどの色素成分による化学反応です。

特に、空気や金属と反応することで青みがかる場合があります。

このような変色は、調理中や保存中に発生することがあります。

ステンレスではない金属製の包丁や鍋で大根を切ったり煮込んだりすると、金属イオンと大根に含まれる成分が反応し、青く変色することがあります。

また、切ってから長時間放置している間に空気と触れ続けたことで、表面が青くなるケースも見られます。

一方で、大根そのものの栽培環境が原因となる場合もあります。

成長過程で土壌の成分や気候条件が影響し、細胞内の化学反応が進んで青みが出るケースも報告されています。

ただし、これらの青い部分には毒性はなく、見た目に違和感があるものの、健康上の問題はほとんどありません。

青い部分を避けたい場合は切ったらすぐに調理することや、鉄や銅を含まない調理器具を使うことが効果的です。

保存の際にはラップなどでしっかり包み、空気に長時間さらさないよう注意するとよいでしょう。

つまり、大根が青くなる現象は生理的なものが多く、安全性に問題はないと考えられます。

ただ、色が気になる場合は切り落として調理するのが無難です。

参考サイト:だいこんを切ったら切断面が青くなっていました。これは何でしょうか。:農林水産省

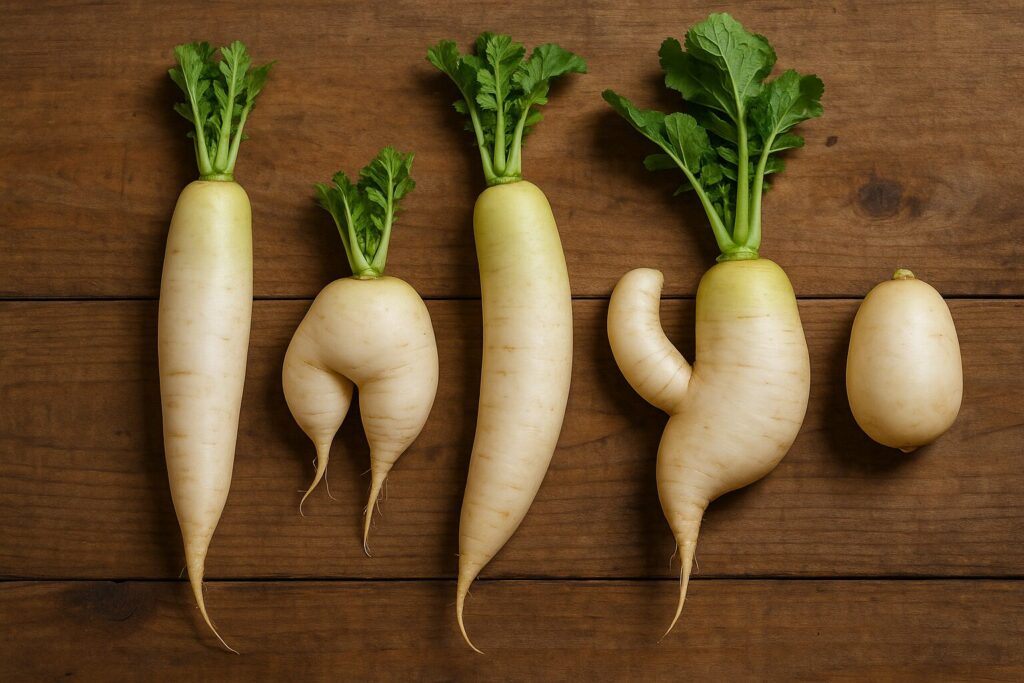

黒い部分の画像をチェックして判断

大根に黒い部分が見られたときは、まず「見た目」で状態を確認することが重要です。

特に、黒い斑点や筋がどのように広がっているか、色の濃さや形状などをチェックすることで、問題の程度を判断できます。

黒い点が小さくて部分的であれば生理障害の可能性が高く、食べても問題がないことがほとんどです。

一方で、黒ずみが広範囲に広がっていたり、ぬめり・変なにおいを伴っている場合は、カビや腐敗が進行している可能性があります。

このようなときは、実際の画像と比較することで安心して判断できるようになります。

インターネットや農業関連サイトなどには、大根の病害や保存トラブルによる黒変の画像が多数掲載されており、それらと自宅の大根の状態を照らし合わせるのが効果的です。

ただし、画像だけでは判断が難しいこともあるため、迷った場合は中心部まで切って内部の様子を見るのが確実です。

断面に異常がなければ、表面の黒ずみは軽度なものとして扱えます。

このように、視覚情報を活用して状態を判断することで、無駄に捨ててしまうリスクを減らせます。

黒い部分が見られたら、まずは画像と見比べてみることをおすすめします。

大根の真ん中が黒いときの対策法

黒い筋がある大根の対策方法

大根に黒い筋が出る現象は「黒スジ症」と呼ばれる生理障害であり、見た目に反して食べられるケースも少なくありません。

ただし、毎回このような症状が出るのは避けたいところです。

そこで、発生を抑えるための対策が重要になります。

まず、購入前にできる対策としては、断面が見えるカット大根を選ぶ、または表面がなめらかで均一な色合いのものを選ぶことが有効です。

外見が健康的であれば内部の状態も良好な場合が多いため、選び方でリスクを減らせます。

一方、自宅で保存する際には、乾燥と温度変化に注意が必要です。

湿度が高すぎると傷みやすくなり、逆に乾燥しすぎても内部の細胞が弱ってスジが現れることがあります。

新聞紙に包んで冷蔵庫の野菜室に立てて保管するのが基本です。

さらに、切ってから数日保存する場合は断面をラップでしっかり覆い、できるだけ空気に触れないようにすると劣化を防げます。

これにより、黒いスジが後から広がるのを防ぐことができます。

農家や家庭菜園で大根を育てている場合は、土壌の水はけや栄養バランスを見直すことも大切です。

特にホウ素不足や過剰施肥は黒スジ症の原因になりやすいとされており、適切な管理が必要です。

こうして丁寧に保存・管理を行えば、黒い筋の発生を抑えることが可能です。

見た目が気になる方は、切り落としたうえで加熱調理することで、安心して食べることができます。

黒い部分は食べられるの?

大根の黒い部分を見つけたときにまず気になるのは、「これって食べても大丈夫なの?」ということではないでしょうか。

実際のところ、その黒い部分が「何によってできたのか」によって、食べられるかどうかが変わってきます。

生理障害の一種である「黒スジ症」や「褐変」が原因の場合は、味や風味に多少の変化があるものの、健康への影響はありません。

調理の際に黒い部分を取り除いたり、加熱することで、見た目や食感が気にならなくなることが多いです。

一方、黒い部分にぬめりがあったり異臭がしたり、明らかに傷んでいる様子が見られる場合は、腐敗やカビの可能性があるため食用には向きません。

このような状態では、黒い部分を取り除いても内部まで傷みが進行していることがあります。

見分ける際には、まず「表面だけに黒い点がある」のか、「内部に黒いスジが走っている」のか、「断面全体が変色している」のかを確認することが大切です。

触った感触やにおいも、判断材料になります。

このように、大根の黒い部分はすべてが危険というわけではありませんが、見た目・におい・感触をもとに総合的に判断し、安全を優先して使うことが必要です。

カビと黒スジの見分け方

黒っぽい変色が見られる大根を切ったとき、「これはカビ?それとも黒スジ症?」と迷うことがあります。

見た目が似ている場合もありますが、いくつかのポイントを押さえれば見分けるのは難しくありません。

まず、カビはふわっとした綿のような形状や、ぬめり、独特の異臭を伴うのが特徴です。

時間が経つとその部分がやわらかく崩れやすくなり、色も黒だけでなく緑や白っぽくなることがあります。

触ると湿っていたり、周囲にシミのような広がりが見えることもあります。

一方、黒スジ症は大根の内部にスーッと筋状に走る黒い線が現れる現象で、見た目はインクをにじませたような薄いスジです。

乾燥していてにおいもほとんどなく、触っても変な感触はありません。

内部の組織自体はしっかりしていることが多く、部分的なものであれば除去して食べることができます。

見分けがつきにくい場合は、切り口の変化や広がり方に注目してください。

カビは時間とともに広がっていく性質があるのに対し、黒スジ症は一定範囲にとどまる傾向があります。

黒っぽい変色があっても、それが筋のような模様で異臭もないなら黒スジ症である可能性が高く、逆にぬめりや匂いがあるならカビと判断して取り除く、または処分するのが安心です。

切ったときの画像で判断する方法

大根を切ったときに内部に異変を感じたら、画像での比較がとても役立ちます。

特に「黒い筋」「茶色の斑点」「変色」「ぬめり」などの特徴は、視覚的に判断しやすいため、実物と参考画像を見比べることで安全かどうかの判断がつきやすくなります。

大根の断面にインクを流したような黒いスジがあっても組織がしっかりしていて乾燥しているなら、生理障害の可能性が高く、食べられるケースが多いです。

反対に、断面が全体的に暗く変色していたり、水っぽく崩れている状態の画像と一致する場合は、腐敗やカビが進行している恐れがあります。

画像検索を活用する場合は、「大根 黒スジ 画像」や「大根 中 黒い 断面」といった具体的なキーワードで調べると、症状別の写真を確認できます。

農業試験場や食品安全に関する公的機関のサイトに掲載されている画像は、信頼性も高く参考になります。

ただし、見た目だけでは判断しきれない場合もあるため、においや手触りなどの感覚も合わせて確認することが重要です。視覚情報はあくまで第一段階の判断材料とし、五感を使って総合的にチェックするよう心がけましょう。

異常がある大根の見分け方と保存法

異常がある大根かどうかを見分けるには、「見た目」「手触り」「におい」の3つのポイントを押さえると判断しやすくなります。

特に購入直後や冷蔵庫から取り出したタイミングで確認する習慣を持つと、傷んだ大根をうっかり使ってしまうリスクを減らせます。

まず見た目では、表面に黒い斑点やひび割れ、柔らかく変色した部分がないかを確認します。

大根の皮がシワシワになっている場合は水分が抜けて劣化しているサインです。

また、手に持ったときに柔らかく感じる場合や、切ったときに内部から異臭がする場合は、腐敗が進んでいる可能性があります。

保存方法にも注意が必要です。

購入後は葉を切り落としてから新聞紙で包み、冷蔵庫の野菜室に立てて保存すると長持ちします。横に寝かせて保存すると内部に水分が溜まりやすく、傷みやすくなるため注意しましょう。

また、切った後の大根はラップで断面をしっかり覆い、できるだけ空気に触れさせないようにすると変色や乾燥を防げます。

特に湿度が高すぎるとカビが発生しやすくなるため、保存環境の通気性も意識して管理することが大切です。

日常のちょっとした観察と保存方法の工夫によって、大根の品質を守ることができます。

異常があるかどうかを見極める目を養うことで、安全で美味しく食べることができるようになります。