大根を切ったとき、「中がスカスカしている」「黒い点がある」といった違和感に驚いたことはありませんか?

それは「すが入った」状態かもしれません。

この記事では、「大根にすが入るとは」何かをわかりやすく解説しながら、見た目の特徴や原因、そしてす入りした大根が食べられるのかどうかについて詳しくご紹介します。

また、断面の画像から状態を確認する方法や、購入時の見分け方のコツも解説。

す入り大根でもおいしく活用できる食べ方レシピとして、炒め物や漬物のほか、おでん・煮物での注意点も取り上げます。

さらに、「す」という言葉に使われている漢字の意味にも触れながら、なぜ大根にこのような変化が起こるのかを理解できる構成になっています。

大根の品質を見極めたい方や、すが入った大根を無駄なく使いたい方は、ぜひ参考にしてください。

記事のポイント

・大根にすが入る原因とそのメカニズム

・す入り大根が食べられるかどうかの判断基準

・見た目や重さからの見分け方のポイント

・調理法や保存法による活用の工夫

「大根にすが入る」とは何かを解説

「すが入る」とはどんな状態?

「すが入る」とは、大根の内部にスポンジのような空洞やスカスカとした繊維質ができてしまった状態のことを指します。

漢字では「鬆(す)」と書き、骨粗鬆症の「鬆」と同じく、中身がスカスカで空洞になっている状態を表す言葉です。

見た目にも断面が不自然で、中に小さな空洞が広がっていたり、繊維が粗くなっていたりするのが特徴です。

この現象は大根だけでなく、きゅうりやゴボウなど一部の野菜にも起こることがありますが、特に大根で多く見られるため、「す入り大根」という言葉がよく使われています。

す入り大根は見た目が通常と異なるため、食べられるのか心配と感じる人もいるかもしれません。

しかし、すが入っているだけでは腐敗しているわけではなく、健康への悪影響は基本的にありません。

大根の水分や栄養が不足し、内部組織が変化してしまった結果であり、食感や味に変化が出ることはあるものの、工夫すれば十分においしく調理できます。

ただし、す入りの程度がひどく、黒ずんだ部分やカビが見える場合は別の問題(腐敗や細菌繁殖)が発生している可能性もあるため、注意が必要です。

目で見て確認し、違和感があれば無理に食べないようにしましょう。

「すが入る」とは大根の内部品質が低下しているサインのひとつです。

ただ捨てるのではなく、状態をしっかり見極めて、適切な方法で活用するのが賢い選択と言えます。

参考サイト:収穫したダイコンがス入りだったのですが、どうしたらスが入らず収穫できますか。 【タキイネット通販】

大根にすが入ると黒い点が出る理由

大根にすが入ると、黒い点や線が断面に現れることがあります。

これは腐敗ではなく、主に細胞組織の老化や水分不足によって生じたものです。

黒い点は、すが入った部分の繊維が劣化し、酸化や細菌の微小な繁殖などによって色素が変化した結果と考えられます。

通常の大根は白くてみずみずしい繊維が詰まっていますが、すが入ることで内部に隙間が生じ、空気が入りやすくなります。

その空気との接触により酸化が進み、変色が起きて黒い点や筋状の模様ができるのです。

加えて、大根が傷んでくると菌類の繁殖が進みやすくなり、目に見える黒い斑点として表面化することがあります。

これを「腐っている」と思う人も多いですが、黒い点が少量であり、異臭や粘りがなければ食べられる可能性が高いです。

ただし、断面に黒いカビのようなものが広がっていたり、ぬめりや酸っぱい臭いがある場合は腐敗が進んでいるため、食用には適しません。

また、調理の際に黒い点を取り除くことで、見た目の印象を改善することができます。

たとえば、大根おろしにする場合は黒い部分を包丁で取り除いてからすりおろせば、清潔感のある仕上がりになります。

大根にすが入って黒い点が現れた場合でも、必ずしも捨てる必要はありません。

見た目や匂い、状態を確認した上で適切な処理を行うことで、無駄なく活用できる場合があります。

原因と発生のメカニズム

大根にすが入る主な原因は収穫の遅れ、水分不足、そして急激な生長による内部構造のバランス崩壊です。

これらの要因によって、内部の組織が十分に発達できず、結果としてスカスカになったり空洞化したりします。

大根は本来、寒さの中でじっくりと育つことで、甘みと水分を蓄えたみずみずしい状態になります。

しかし、成長のピークを過ぎても収穫せず畑に残しておくと大根の老化が進行し、根の中の細胞が劣化していきます。

これは植物が「次の世代=花を咲かせて種を残す準備」に入るためで、根に蓄えていた養分を消費しはじめてしまうからです。

また、栽培中や保存中に水分供給が足りなくなると、大根の内部では必要な養分や水分の巡りが悪くなります。

その結果、内部の細胞が枯れたり収縮したりして、スポンジのような空洞ができやすくなります。

特に気温が高く乾燥しやすい時期は、この現象が加速します。

一方、成長スピードが早すぎる場合にも「す入り」は起こります。

土壌が柔らかすぎたり肥料が多すぎたりすると大根が急激に太くなることがありますが、それに対して内部の組織形成が追いつかないと、結果的に空洞が発生します。

これは、根の外側ばかりが発達し、内側が未成熟のままになってしまうためです。

このような原因が重なることで、すが入る現象が起きます。

防ぐには適切な時期での収穫、適度な水分管理、バランスの取れた肥料設計が必要です。

さらに、収穫後の保存では葉をすぐに切り落とすことも重要です。

葉が付いたままだと、そこから水分が蒸発し、根の水分が奪われてす入りの原因になります。

す入りの発生には栽培管理・収穫タイミング・保存方法といった複数の要素が関係しており、どれかひとつを怠ってもリスクが高まる点に注意が必要です。

「鬆」の漢字が示す大根の老化現象

「鬆(す)」という漢字には、「中身がスカスカになっている状態」という意味があります。

これは、「骨粗鬆症(こつそしょうしょう)」の「鬆」と同じ文字で、漢字そのものが“中が空いている、もろくなっている”といった老化や劣化を表しているのです。

この「鬆」が大根に使われるとき、「すが入る」と言われる現象を示します。

すが入る大根は、収穫の適期を逃してしまったことや、水分や栄養が不足したことがきっかけで、内部に空洞や粗い繊維質ができてしまいます。

こうした状態は、見た目だけでなく味や食感にも影響を与えます。

みずみずしさが失われ、かたくパサついた食感になりがちです。

この現象を老化の一種と捉えるのは、大根が生育を終え、次のライフステージである「花を咲かせて子孫を残す」準備に入るためです。

冬野菜の大根は、寒さを乗り越えて春になると花を咲かせる性質がありますが、その過程で根に蓄えていた栄養が消費されていき、結果として根の内部がスカスカになってしまうのです。

また、栽培環境の影響も無視できません。

気温が高くなる春先や、水分不足の時期は、老化が早まってしまう要因となります。

さらに、大根を収穫したあと葉をつけたままにしておくと葉が水分をどんどん吸収してしまい、根の部分が乾燥しやすくなります。

この状態も「鬆」の進行を早めてしまいます。

このように、「鬆」という漢字が表すとおり、す入りの大根は老化や劣化の結果であり、成長のピークを過ぎて内部のバランスが崩れてしまった状態を示しています。

漢字の意味を理解することで、す入りがただの劣化ではなく、大根が次のステージに進む自然な過程であることも見えてきます。

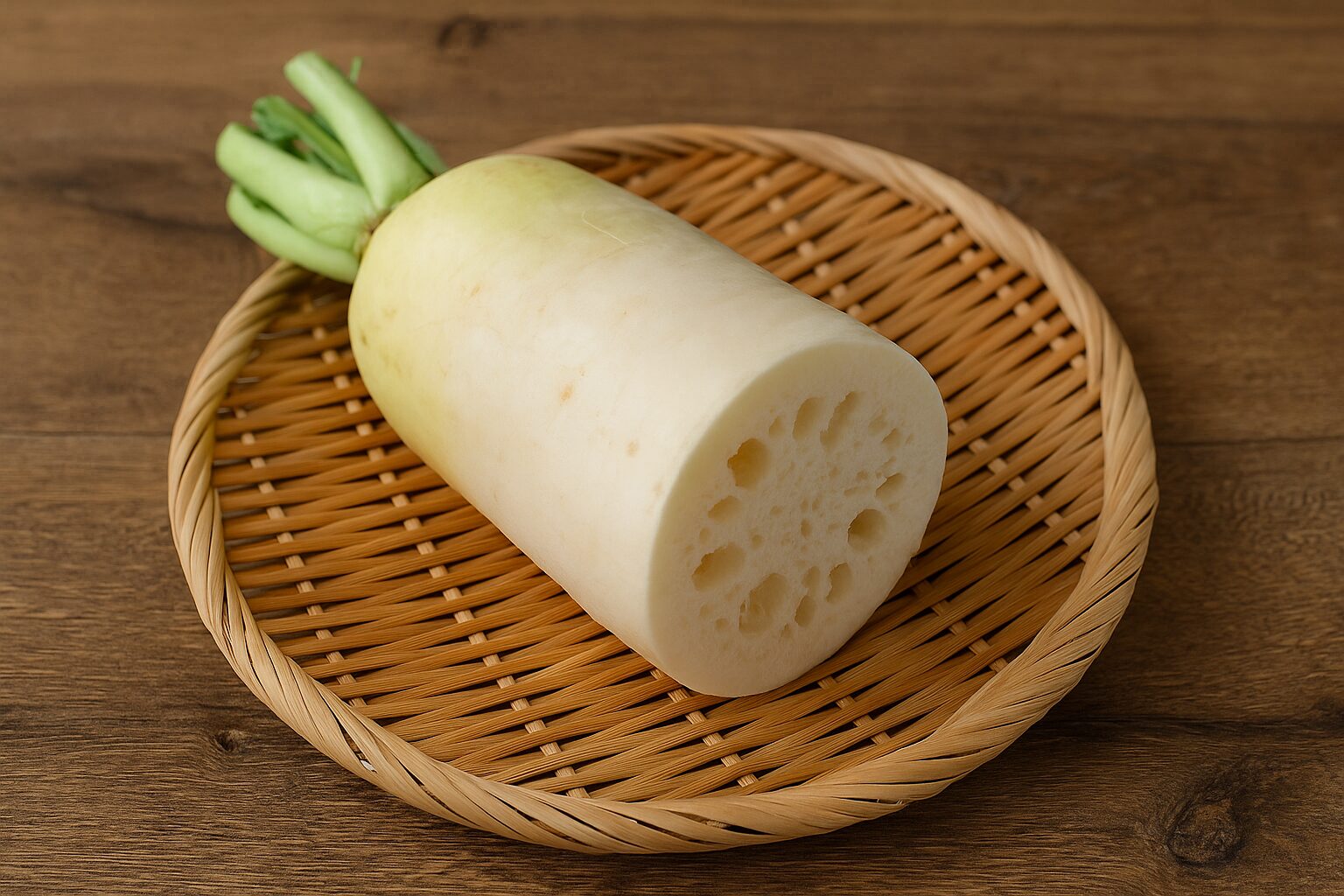

すが入る大根の画像で状態を確認

すが入った大根を見分ける方法の一つとして、画像による視覚的な確認がとても有効です。

実際のす入り大根の断面画像を見ると、中央に空洞ができていたり、繊維が粗くスポンジのようになっていたりする特徴がはっきりと分かります。

画像を見ておくことで、スーパーでカット大根を選ぶ際や家庭でカットしたときの判断材料になります。

断面に白くモヤモヤとした層や、ポツポツとした空気のような穴があれば、それはす入りが進行しているサインです。

また、繊維がひび割れたようになっている場合も、すが入り始めている可能性があります。

さらに、黒い点や細い筋が見えることもありますが、これは繊維の劣化や酸化によって変色したものと考えられます。

画像で確認しておけば、すの入り具合を事前に予測しやすくなります。

特にスーパーなどで売られているカット大根には、断面にうっすらと白い層が見えることがあります。

この白い層が「す入りの初期段階」とされており、見逃さないことがポイントです。

反対に、内部がぎっしり詰まっていて重さを感じるような大根であれば、すが入っていない可能性が高いといえるでしょう。

ただし、画像だけで判断するのは難しい場合もあるため、見た目と手触り、そして重さなども合わせて確認することが重要です。

柔らかく軽い大根は、内部がスカスカになっている可能性が高いので避けるのが無難です。

すが入っているかどうか不安なときは、あらかじめネットや情報サイトで「す入り大根の画像」を検索して、具体的な見た目の特徴を頭に入れておくと安心です。

視覚情報は、調理前にす入りかどうかを見極める上で非常に役立ちます。

大根にすが入る時の対処と活用法

すが入っても大根は食べられる?

すが入った大根は、見た目や食感に多少の変化があるものの、基本的には食べることができます。

ただし、すべてのケースで安全というわけではありません。

中が黒ずんでいたり、カビが見えたり、明らかに腐敗している場合は避けるべきです。

食べられるかどうかのポイントは、「す入り=老化現象」であって「腐敗」ではないという点です。

内部がスカスカになっていても、それが乾燥や栄養不足による自然な現象であれば、加熱調理や調理法の工夫で美味しく食べることが可能です。

特におすすめなのが、大根おろしや炒め物、漬物、切り干し大根などです。

これらの調理法では繊維の粗さが気になりにくく、水分量が少ない分、味が染みやすいというメリットもあります。

一方で、す入りの大根を煮物やおでんに使うと、水分の少なさが食感に影響を与えやすく、硬く感じることがあります。

こうした場合には、調理前に酢や砂糖を加えて下茹でする、もしくは長時間煮込むことで、柔らかさを引き出すことができます。

す入りがひどくなると、味や香りが落ちるだけでなく、調理中に形が崩れやすくなるので注意が必要です。

また、加熱せずに生食する場合は、辛みが強く感じられることがあります。

これは水分が抜けていることで辛味成分が濃縮されるためで、大根おろしとして使う場合には量を調整したり、ポン酢などで味をやわらげると食べやすくなります。

このように、すが入っていても調理次第で美味しく活用できる場面は多くあります。

ただし、安全性や味の面からも状態をしっかり見極め、少しでも異常を感じた場合は無理に食べず、新鮮な大根を選ぶことをおすすめします。

すの入った大根の見分け方と選び方のコツ

すの入った大根は外から見ただけでは判別が難しいことも多いですが、いくつかのポイントを押さえておくことで、購入時に避けやすくなります。

特に旬の終わりや気温が上がってきた春先などは、す入りのリスクが高まるため、見分け方を知っておくことが大切です。

まず、大根を選ぶ際は「見た目」「重さ」「手触り」の3点に注目しましょう。

見た目としては、表面にひび割れやシワがあるもの、色がくすんでいるものは避けたほうが無難です。

これらは水分が抜けてしまい、内部でスカスカになっている可能性が高いからです。

手に取ったときの重さも重要な判断材料です。

ずっしりと重みがあり、密度を感じる大根は水分がしっかり残っており、す入りしている可能性が低くなります。

逆に、見た目が立派でも持ってみると軽く感じるものは、内部が空洞になっている可能性があるため注意しましょう。

また、葉がついている大根であれば、葉の付け根の断面を確認するとす入りの兆候が分かる場合があります。

中心部に小さな穴が空いている、もしくは繊維が荒く見える場合は、根の内部にもすが入っていることが多いため、購入を避けた方がよいでしょう。

スーパーなどで販売されているカット大根も見分けるポイントになります。

断面に白くもやっとした層が見えたり、中央がスカスカに見えたりするものは、すでにす入りが始まっている可能性があるため注意が必要です。

大根の「見た目」「重み」「断面」の3点に注意することで、す入りの大根を避けることができます。

購入時には少しの工夫と観察で、新鮮でおいしい大根を選びましょう。

絶品!おすすめのレシピ

すの入った大根でも、調理方法を工夫すればおいしく食べることができます。

水分が少なく、繊維が粗いという特徴を活かすレシピがおすすめです。

ここでは、家庭でも簡単に実践できる活用法をいくつかご紹介します。

一番おすすめなのは「大根おろし」です。

すの入った大根は繊維が粗いため、そのまま輪切りや生食には不向きですが、すりおろすことで舌触りが柔らかくなり、食感が気にならなくなります。

からみの強さがあるため、ポン酢を加えて焼き魚や餅に添えると、さっぱりとした味わいが楽しめます。

次に試してほしいのが「炒め物」です。

水分が少ないぶん、味が染み込みやすいという特徴があります。

たとえば、きんぴら風に細切りしてごま油で炒め、醤油・みりん・砂糖で甘辛く仕上げると、ご飯が進む副菜になります。

繊維のしっかりした食感も、炒め物ならプラスに働きます。

さらに、「漬物」にする方法もおすすめです。

スライスした大根を塩もみして水気を抜き、酢・砂糖・唐辛子などで漬けるだけで簡単に作れます。

水分が少ないため、調味液が染みやすく、浅漬けでもしっかりとした味がつきます。

もうひとつの方法が「切り干し大根」にすることです。

細切りにして天日干しにすることで保存性も高まり、栄養価も凝縮されます。

干すことで甘みが引き立ち、煮物や味噌汁の具として活躍します。

すの入った大根は、そのままでは食感や味に難がありますが、調理方法を工夫すればむしろおいしく食べられる素材に変わります。

捨てるのはもったいないので、ぜひさまざまなレシピで活用してみてください。

参考サイト:基本からアレンジまで!思わずつくりたくなる「すの入った大根」のレシピ集 | クックパッド

おでんや煮物に使うときの注意点

おでんや煮物は大根を代表する定番料理ですが、すの入った大根を使う場合にはいくつか注意すべきポイントがあります。

なぜなら、水分が抜けて内部がスカスカな状態の大根は通常の大根と同じように調理すると、味が染み込みにくかったり、食感が悪く感じられたりすることがあるからです。

まず、調理前の下ごしらえが重要になります。

すが入った大根はそのまま煮ても中心部に味が届きにくいため、あらかじめ「下茹で」を行いましょう。

特に米のとぎ汁や少量の米を加えて茹でると、大根特有の苦味がやわらぎ、味もしみやすくなります。

このひと手間で、仕上がりの満足度が大きく変わります。

さらに、切り方にも工夫が必要です。

すが入った大根は煮崩れしやすいため、あまり薄く切らず、厚めの輪切りにして角を面取りするのがおすすめです。

そうすることで、煮ている間に崩れるのを防ぎ、見た目も美しく仕上がります。

味の染み込みをよくするためには、調味料を入れるタイミングも大切です。

早い段階で醤油やみりんを加えてしまうと大根の表面が固まり、中まで味が届かなくなります。

まずは出汁だけでしっかりと煮て、途中で調味料を加えると、味が中まで浸透しやすくなります。

一方で、すが入った大根は形状がもろく、柔らかくなりすぎると食感が損なわれることもあります。

そのため、加熱時間を必要以上に長くしないようにし、火を止めたあとにしっかりと冷ます工程を取り入れると味が染みつつ、適度な食感を保つことができます。

おでんや煮物にすの入った大根を使う際は、下処理や調理法を意識することで、仕上がりを格段に良くすることができます。

保存や復活方法で無駄なく使い切る

すの入った大根でも保存方法や調理前のひと工夫によって、最後までおいしく使い切ることが可能です。

傷みが進む前に適切な対応をすることで、無駄なく活用できるだけでなく、料理の質も保つことができます。

まず、購入直後に行ってほしいのが「葉を切り落とすこと」です。

葉がついたままの大根は葉の部分が根から水分と栄養を吸い上げ続けるため、す入りの進行が早まります。

葉の根元から切り離したら新聞紙やキッチンペーパーで包み、ポリ袋に入れて冷蔵庫の野菜室で立てて保存するのが理想的です。

立てて保存することで大根にかかる重力が自然な状態となり、鮮度を保ちやすくなります。

一方、すが入ってしまった大根をすぐに使わない場合は、「冷凍保存」も選択肢の一つです。

使いやすいサイズにカットして軽く下茹でした後に冷凍することで、味がしみやすくなり、煮物などにそのまま使うことができます。

ただし、冷凍すると食感がさらに柔らかくなるため、炒め物やサラダには不向きです。

すでに切ってしまったす入り大根であれば、状態に応じて復活の工夫を試すことも可能です。

乾燥が進んでパサついている場合は、水に30分~1時間ほど浸して水分を戻してみてください。

このとき、冷水よりもぬるま湯の方が内部まで水分が浸透しやすくなります。

ただし、長時間浸けすぎると風味が落ちるので注意が必要です。

さらに、す入りがひどくない部分は「切り干し大根」に加工するという手もあります。

細く切って天日干しするだけで保存期間が格段に伸び、煮物や味噌汁の具材として活用できます。

保存食として重宝される方法なので、捨てる前に検討する価値があります。

このように、大根の状態を見極めながら正しい保存と少しの工夫を加えることで、すが入ってしまっても無駄にせずに使い切ることが可能です。

もったいないと感じたときこそ、食材を最大限に活かすチャンスです。

毎日の食卓で、無駄のない調理を意識してみましょう。